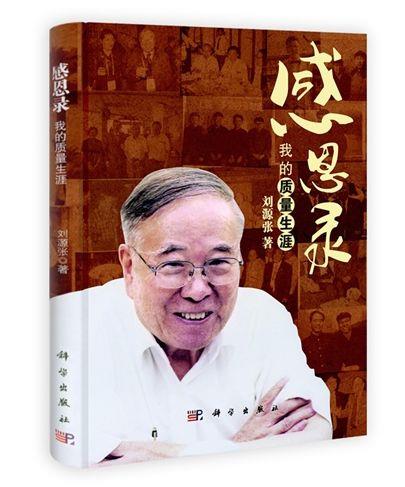

《感恩錄:我的質量生涯》一書是劉源張院士結合自身近60年的質量管理經歷,對中國質量管理發展過程中的重要事件進行的回顧。他娓娓道來、平鋪直敘的一樁樁事,讓筆者如親歷般真實感受了計劃經濟的前30年和市場經濟的后30年,質量工作隨時代變遷的發展歷程。筆者不禁嘆服,劉院士為質量事業嘔心瀝血、忍辱負重、無私奉獻,他的人生是當之無愧的“質量人生”。

1949 年2 月我從日本京都大學經濟學部畢業,因為當時的盟軍已經封鎖了日本,日本列島與中國大陸的交通中斷,我想回國也回不來,就進了京都大學研究生院,導師是青山秀夫教授。他給我的研究題目是統計方法在經濟學研究中的應用。統計學原來在京大的傳統是德國的記述學派,第二次世界大戰后傳來英美的實證學派,導師要我先學習一下數理統計為工具的實證研究方法,過了半年多,他要我做好準備去東京大學聽課。當時東京有一批學者組織的稱為統計工學的討論班正在熱火朝天地開展,于是我就去東京大學拜訪了牽頭討論班的在化工系任教的石川馨教授。他很親切,讓我參加他的討論班。在這里我第一次聽到質量管理的話題,并且知道了小柳賢一和他的日本科學技術連盟。但是那時我的興趣和努力卻在經濟計量學的學習上,對質量管理不過是捎帶著了解一點。

1950 年12 月由于青山教授的推薦,我去美國的加利福尼亞大學伯克利分校,進修凱恩斯經濟學的理論和圍繞這一理論的實證研究。1951 年的12 月初,青山秀夫教授以福布賴特基金訪問學者身份來到美國,第一站就是伯克利。在學校的國際會館我去看他,他詢問我的學習和打算。我無意間說出,畢業后還是要回中國。他的臉上露出一絲哀感,我知道,他推薦我來美國學習,是指望我以后回日本去他那里任教幫他的。他沉默了一會,對我說,既然這樣,你還是改學工商管理,這對你的祖國也更有用。他了解,我在進京都大學之前,曾經學過兩年多的機械工程,可能有點底子。于是聽了他的話,我轉到了剛剛興起的運籌學。1992 年2 月16 日青山秀夫教授病逝,他的門生編寫了紀念文集,《青山秀夫著作集 別卷 青山秀夫先生的學問和教育》,于1999 年4 月出版,公開發行。集子里我寫出了這段往事來紀念他、感謝他。我是他唯一的中國弟子。

運籌學內容繁多,什么都要學習一點,其中的質量管理有當時的名師格蘭特(Eugene L.Grant)教授,在加州的斯坦福大學授課。連續兩個暑期,我都從伯克利去斯坦福聽他的課,參加他的討論班。他是一位既有理論又有實踐的老師,講起課來,旁征博引,引人入勝。我逐漸對質量管理產生了濃厚的興趣,也下了些工夫。1955 年8 月我畢業離開美國,回到了日本。這時,日本的質量管理成了氣候,我再次求見石川馨教授,表明這次我要真正學習質量管理的愿望。由于他的幫助,我看到了一些材料,去過幾個工廠,長了一些見識。

帶著這點準備,1956 年8 月我回到了祖國。

回顧我的質量生涯,好像都是偶然。我從小就想當個工程師,原因很偶然,我上高中的時候,我家樓下的一間屋子租給一位工程師。他是山東大學工學院畢業的高材生,就職于青島的英美煙草公司。我母親請他幫我補習數學,他挺喜歡我似的,就答應了。晚上他下班后,我到他房間去學習。日子長了,我看他生活的非常瀟灑,羨慕得很,就想我長大也當工程師。其實,工程師是干什么的,我都不知道,問過這位王老師幾次,他沒告訴我什么。原因就是這樣的可笑。

到了日本,為了躲避美軍的空襲,我輾轉換了幾個學校,工程也沒學多少。日本戰敗投降了,我倒考進京都大學經濟學部,成了日本的最后一期的帝大學生。為什么學經濟呢?當時日本人都在討論為什么日本打敗了,日本的技術不是很好嗎?零式戰斗機、武藏號和大和號的戰艦,都是舉世公認的超一流裝備。結論是因為日本人不懂戰爭是經濟實力的較量,所以他們認為要好好學習經濟、研究經濟。社會的認識成了社會的潮流。我隨著潮流,學了經濟。這是一種偶然。

學質量管理,我在上面說過,是由于青山老師的一句話,是個偶然。回國來能干質量管理,也全仗了錢學森先生的一封信。如果我真的去了長春第一汽車制造廠(以下簡稱長春一汽),恐怕我干不起來質量管理。這也是種偶然。“文革”開始不久,我被抓進了秦城監獄,足足待了八年八個月,有充分的時間學習了馬列主義,反思了我十年的質量控制的工作,總結出了如果我能出去再干的話,我要怎樣干的想法,這豈不是最大的偶然。果然出來了,拖著個“特嫌”的尾巴,這倒好,沒資格想名利了,干脆全身心投入到廠里的工人群眾中去。這也算個偶然吧。

細想起來,大大小小的偶然太多了。但是,不就是這些偶然催著我東奔西跑嗎?是不是有個必然始終貫穿在這些偶然當中呢?要不然,我怎么在這60 年有喜有悲、有得意有失望中,從未改行,只干質量管理的普及與提高呢。我想,大概就是那個概念,回家。我幼時受的教育是“忠孝仁義”的思想,特別是“孝”字由于家庭環境的原因深深烙在了我的心里。在外國的15 載我無時無刻不在想家,一次想著想著被抓進了日本九州的佐世保憲兵隊長崎分隊的監獄。以后有機會再來寫寫這一段。回來了就想把家搞得好一些。這個家不僅是自己的“小”家——我的家,還有個“大”家——我的國。家有個生活質量,國有個發展質量,兩個質量都靠產品質量。家與國要好起來,就得先把產品搞好。我的質量管理工作里,可以說是“忠孝兩全”。其實,應該說,所有的中國質量工作者都是這樣的。

現在,人們稱我為“中國質量之父”。這是怎樣來的?1991年7月,中國臺灣的一家很有影響力的《戰略——生產力雜志》上的一篇文章稱我為“中國品管之父”,后來這個說法逐漸傳入大陸,為人知曉。當然,這也許本來是我們自己的同志們給我的稱呼。不管怎樣,這是極高的榮譽。不過,我更喜歡這樣的評價,“他幫助中國的企業改變了對質量的看法和質量管理的做法”。在管理科學上,理論、方法固然重要,其實思想更為重要。思想能夠傳播開來,成為人們行動的指導力量,這才是管理科學的最大貢獻。國內的許多同志都為質量管理思想的傳播付出了辛勤的努力,我只是開了個頭,當了一回幫手,或者,不客氣地說,當了一回“舵手”。

我的名片上在名字的下面有一行小字“全國勞動模范”。這是炫耀嗎?不是。這是提醒,要我記住1978年3月的“科學的春天”。這個春天里,科技工作者成為工人階級的一部分,也有了被評選勞模的機會。更深的意義是要科技工作者自覺擔負起作為工人階級的歷史任務。1979年我被評為全國勞模,在頒獎大會的主席臺上從鄧穎超同志的手中接過了勞模勛章。這是國家承認了質量管理的作用,是對全國質量工作者的鼓勵。

真要說收獲,并不是上面說的兩件事。真正的收獲是我通過質量管理的推行實踐聯想到許多學科內容時的喜悅。質量管理是個技術科學的問題,這不用多說。說一千道一萬,歸根結底,質量問題是要靠技術解決的。質量管理也是個哲學問題,里面有唯物辯證法的問題,有價值觀的問題。質量管理也是個人文科學的問題,里面有秩序的問題,有治理的問題,有法律的問題,有道德的問題,有和諧的問題。質量管理更是個經濟科學的問題,里面不僅是產品成本和價格的問題,也有資源的問題、環境的問題、市場的問題、競爭與協作的問題。質量管理一般認為是個管理科學,這也對,里面有權限和責任、組織和委讓、標準和規范、體系和要素、意識和行動等問題。這些問題與質量的概念結合在一起會構成一個龐大的學科體系。近年我常常想寫寫這件事,只怕心有余而力不足。在這本書里,我寫下這方面思索的一些片段,這里那里的一點一滴,不成體系。但總的來說,讀者也許會看出我思想上的連貫性。

最大的收獲還是通過質量管理我結識了一些人。這些人理解我、想著我、記著我。我也想著他們、記著他們、感謝他們。這本書就是我對他們的思念和感謝。

我的質量生涯大體上還是順當的,但也有起伏。我把它分成了六個十年,前五個已經過去,后一個正在進行。每一個十年,如今回憶、思想起來,都有些鮮明的特色。不是說,像計劃經濟和市場經濟這樣的時代特色,而是說個人成長經歷的特色。

第一個十年是我回國后開始我的質量生涯的期間。萬事開頭難,何況那個十年里,各種各樣的政治運動不斷,我既要適應當時人們在政治上的要求,又要適應人們在科學技術上的思潮。事事都要從頭學起、干起。碰釘子,鬧笑話,反正頂過來了。

第二個十年碰到了“文化大革命”。這場浩劫把中國的質量事業摧殘到了無以復加的地步。我自己也遭受了一場厄運,被關進了秦城監獄。好在壞事能變成好事,我倒在這個十年里“脫胎換骨”了一下。

第三個十年是我質量生涯中“離陸起飛”的時刻。人人都有個名利思想,我卻因為“特嫌”的特殊原因被動地擺脫了名利,可以“輕裝上陣”。工作的目的和心態都有我自己的平和,工作也在一些同志的幫助下有了成就。

第四個十年是我質量生涯中發展的時期。我有了一些實際上的經驗,也有了理論上的思想,更重要的是,我開始有了“知天命”的感覺。我已經過了60 歲,晚是晚了許多年,但我有了我的“三感論”——時代感、使命感、科學感。這些就是我工作的動力。

第五個十年是我質量生涯中最從容的時期。人們稱我“老”,我不討厭;人們稱我“泰斗”,我不反對;人們稱我“之父”,我不在意。只想對質量工作能說幾句中肯的話,辦幾件對質量事業有用的事。

本書的前五章因此叫做“嘗試”、“反省”、“奮斗”、“開拓”、“發揮”的十年。第六章按十年計算,應該是2006年到2015年,但這本書只寫到了2010年,那剩下的五年還在未來的前頭。故名之“余熱”的十年。

到了我這般年紀,還談未來! 日本有句諺語,“說未來,會被鬼笑話的”。我說未來,怕是要陷入這種境地。中國質量協會成立30 周年,為了紀念,我寫了個題詞:

看三十年,天翻地覆,整體質量形勢,又好又快;

愿千萬人,勤學苦練,全面質量管理,利己利國。

我在未來的質量生涯中希望還能為這千萬人學習全面質量管理做些工作。現在的全面質量管理工作已經大大不同于我剛開始提倡的全面質量管理工作了。1976 年,我看到我們的國家和我們的企業是處在千瘡百孔從而百廢待興的境地,我們的工人是處于從劫后余生轉向涅槃重生的時機。1986 年,我看到我們的國家和我們的企業正在掙扎著從計劃經濟走向市場經濟,我們的工人正在苦苦經歷著競爭上崗的痛苦局面。1996 年,我看到我們的國家和我們的企業在競爭激烈的國際市場中站穩了腳步,我們的工人開始迎來了他們的新的農民伙伴。2006 年,我看到我們的國家和我們的企業進入了改頭換面的階段,我們的工人也面臨著學習提高的要求。在這些不同的時期,全面質量管理有不同的問題和做法。我都盡力去思考、去摸索、去適應、去創造。然而,未來的十年呢?工人、干部都換了幾代,都年輕化、知識化了。我同他們無可奈何地有了代溝,他們想些什么,我都不清楚。我的這套三感,“時代感,使命感,科學感”,還能說得通么?我重新學習吧,盡量再為新時代的新人的新全面質量管理做點工作。

本書的一個意圖正是,希望引起青年讀者的興趣,從而投身到全面質量管理的隊伍中來。

然而,本書的真正意圖是感謝。我的質量生涯中要感謝的人太多,書中提到的許多位就不在這里重復。有幾位我要在這里特別感謝。

中國質量協會第二任會長是宋季文同志。他從上海市副市長卸任下來,任輕工業部部長,之后又到中國質量協會挑起這副重擔。我那時是他的一名副會長。他一點架子都沒有,對我更是關懷備至。1989年2 月8 日,宋老由他的公子南平陪同來我家,沒有什么要事,只是來看看我。 宋老酷愛圍棋, 南平也是此道高手,宋老要我同南平手談一局,結果我大輸。這次宋老來我家,給我的印象很深,我把他寫在了我的日記里:一位溫厚長者。一次我去他的辦公室看他,談起話來,他向我抱怨,到了中國質量協會,輕工業部辦公廳的人就不來管他家生活起居上的大小事了。我說,您打電話嗎?他有些不愿這樣做的意思。老領導就是這樣不愿占人便宜的。他大概看到我東奔西跑,不得安寧,想要我坐下來靜思片刻吧。一次拍著我的肩膀對我說:劉老師,你要寫書呀。是的,我沒有什么著作,還自詡“述而不作”。我不曾忘記他的規勸,時常惦記著要寫一本專門著作。宋老逝世時,我真后悔沒有在他生前寫一本書送給他。現在,這本書算不算得上他所想看到的書呢。

說到我的質量生涯,多虧了袁寶華同志。他是不用介紹的中國經濟工作的領導人、中國管理科學的指導者。我記不清我是在什么時候什么場合第一次見到他的。1978 年,寶華同志繼1977 年的北美西歐行,從日本考察回國后,醞釀成立中國企業管理協會,找我去談過一次話,我向他獻言:治國需要信息,而只靠黨內的一條渠道,不行,協會可以是另一條渠道,在這里大家平起平坐、暢所欲言,領導不但可以從中了解情況,還可發現人才。我又趁機向他建議再成立中國質量管理協會。不知是否因為這個緣故,寶華同志一直關懷照顧我,沒有他的支持,不會有我的質量生涯。還有一件小事給我留下極為深刻的印象。1979 年,在一次會議的休息室,我正向寶華同志匯報什么工作,當時任國家計劃委員會副主任的葉林同志進來了,他們兩位開始談話,我一看,立刻起身往外走。寶華同志喊住我,說不用走。當時我一下子想起一句老話,“用人不疑,疑人不用”。1997 年,寶華同志書寫了一幅字聯送給我,“少壯常懷強國志,華巔猶抱濟時心。丁丑夏日”。這件條幅我掛在書房的墻上,不時地注視它一回。我理解,這是寶華同志自己的寫照,我不揣淺陋,也愿意把它當做我的自述。

饒斌和黃正夏兩位同志我在書中提到過,這里我要另外多寫幾句。1978 年我去十堰第二汽車制造廠(以下簡稱二汽),當時任廠長的饒斌同志在病床上接見了我。他向我細說了二汽當時的窘境,要我幫他想辦法。他的言語、態度實在讓我感動。我回答他說,我只懂得一些質量管理,看看質量問題講講質量問題吧。他說,好,我在病床上聽你講話的錄音。第二年,他被調到北京,任第一機械工業部的部長。1983 年起,我在全國人大的全體會議上經常見到他,每次見到他,他都詢問我和二汽的情況。黃正夏同志接任廠長后,對我更是給予了極大的信任,交給我極其重要的任務。2004 年我寫的一本書《中國汽車工業的挑戰和問題》在日本出版發行。我在書的序中寫下這么幾句話,“我要特別表明感謝的是東風汽車公司前身的第二汽車制造廠的初代廠長饒斌和他的繼任廠長黃正夏。他們兩位不僅是把我領進中國汽車產業的恩人,并且兩位的人格和對建設中國汽車工業的獻身精神一直使我敬佩和感動。能夠得到二位的信任,因而在中國的汽車產業上做出一點工作,是我一生中的幸運和驕傲”。

我在秦城監獄呆的那段日子里,自然有許多的“難友”。雖然當時是互不知曉、互不謀面的,出來后,遇在一起,談起來,發現彼此是“難友”,立刻產生一種親近感。其中的一位是呂東同志。他在任第三機械工業部部長期間,我應邀去第三機械工業部做過全面質量管理的報告。那天的會是他主持的。他對我說,他是特地提前從外地視察回來聽我的報告。有記者告訴我,他從別人那里知道我們是“難友”,大概因此,他要趕回來,看看我這個“難友”是個什么樣子吧。后來他調任國家經濟委員會主任,我們有了更直接的工作關系。還有一位,是張勁夫同志。他曾是中國科學院的黨組書記,由于一個很有意思、別人看起來算是“犯上”的機緣,我和他倒成了朋友。他后來去安徽省任省委書記,到國家經濟委員會任主任,和任國務委員期間,都曾對我的工作給予關心,特別是他把我介紹給當時的國務院總理趙紫陽,這對我是一種極大的信任。

這些同志和書中提到的其他一些人都是我全面質量管理事業的恩人,這本書就是我的感恩錄。

有些同志說我的經歷太獨特,太坎坷,太值得寫下來。有些外國友人也勸我寫本自傳,甚至都給我找好了出版社。不是不想寫,真要寫下來,會有許多的碰碰撞撞,所以我一直在拖著。現在,中國質量協會的戚維明秘書長提出來,要我寫寫我的質量工作,我想,在全面質量管理的事業上像我這樣的人在中國、在全世界,不會有第二個,也許有讀者想看一看,就寫它一寫。所以,我要感謝戚維明同志,是他的好意促成了這本書的寫作。我還要感謝《品質》雜志社的總編輯段永剛博士以及他的助手董金學和蘇慧兩位同志。他們對這本書的籌劃給予了真誠的幫助。

我還要把這本書獻給我的妻子張寧同志。沒有她,不會有我的命、我的家、我的事業。書的草稿她曾看過,我發現,她是邊看邊流淚。我知道,有些章節引起了她的一些回憶。我還要把這本書送給我一個在加拿大、一個在美國的兩個女兒。老大劉欣是在不滿20 歲,老小劉明是在剛過20 歲離家遠渡大洋的,而這20 年的時間里,都只是她們與母親相依為命生活過來的。我感謝她們,把我在這20 年里沒能給予的溫暖替我給了她們的母親。